膀胱炎のような頻尿・排尿痛・残尿感が続く「膀胱過敏症」を鍼灸で整える方法

執筆者:鍼灸師 赤岩優子

膀胱炎の後の頻尿・排尿痛・残尿感に東洋医学による診断で体質に合わせた治療を行っております。ぜひお気軽にご相談ください。

「抗生物質で細菌は消えたのに、なぜか下腹部の違和感が抜けない…」 「排尿時の痛みが、ちょっとしたことでぶり返してしまう」

40代から60代にかけての女性の多くが、このような泌尿器系の不快な症状に悩まされています。この年代は、加齢や女性ホルモンのバランスの変化が大きく影響し、症状が長引きやすい特徴があります。

赤岩治療院では、このような女性の泌尿器系のトラブルに長年特化して専門治療を行ってきました。このブログでは、なぜ症状が長引くのか、そして鍼灸治療がどのように根本的な解決をサポートするのかを詳しくご紹介します。

なぜ膀胱炎の症状が長引くのか?「膀胱過敏症」という新たな原因に注目

1. 一般的な膀胱炎の原因とは

急性膀胱炎の約90%は、大腸菌などの細菌感染によって起こります。

女性は尿道が短く、膀胱に細菌が侵入しやすいため、感染しやすく再発しやすい特徴があります。

2. 細菌がいないのに症状が続くケースも

膀胱炎が治ったと思っても、

-

頻尿

-

排尿時の痛み

-

残尿感

といった症状が長く続くことがあります。

このような場合、尿検査では細菌が検出されず、炎症の所見もないことが多いです。

それでも不快な症状が残るのは、

膀胱の神経の過敏化や膀胱粘膜の損傷、さらに女性ホルモンの変化や自律神経・免疫機能の乱れが関係しているためです。

こうした状態は「膀胱過敏症」や「膀胱炎後症候群」と呼ばれ、時には「間質性膀胱炎」や「過活動膀胱」と診断されることもあります。

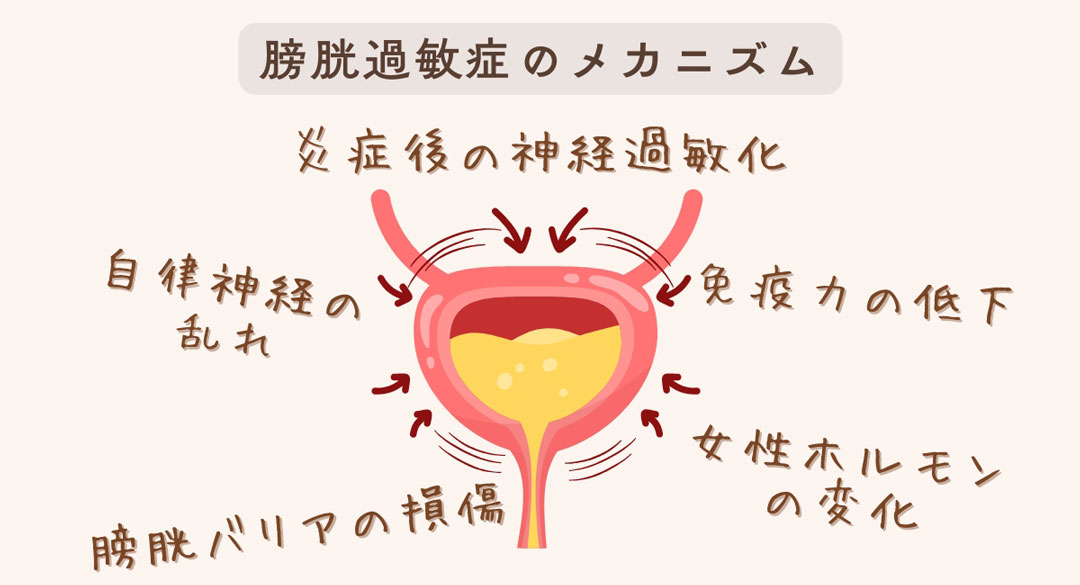

3. 膀胱過敏症に関係する3つのメカニズム

(1) 炎症後の神経過敏化

膀胱炎の炎症が治まった後も、膀胱の知覚神経が過敏になっていることがあります。

そのため、わずかな刺激でも痛みや尿意を強く感じるようになります。

排尿時の痛みや下腹部の違和感も、この神経の過敏化が影響していると考えられます。

(2) 膀胱粘膜バリアの損傷と女性ホルモンの変化

膀胱の内側には、GAG層(グリコサミノグリカン層)という粘膜を守る保護膜があります。

炎症によってこの層が損傷すると、尿中の成分が膀胱の神経を刺激しやすくなり、痛みや違和感が長引く原因となります。

また、加齢や更年期によるエストロゲンの減少も大きく影響します。

エストロゲンは膀胱や尿道の粘膜を保護し、潤いと弾力を保つ働きを持っています。

その分泌が減ると、粘膜が薄くなり、防御力が低下。

結果として、

-

感染を起こしやすくなる

-

粘膜が刺激に敏感になる

-

頻尿・排尿痛・残尿感などの症状が出やすくなる

といった変化が起こります。

(3) 自律神経の乱れと免疫力の低下

膀胱の働き(収縮・弛緩)は自律神経によってコントロールされています。

しかし、ストレスや緊張、睡眠不足、更年期によるホルモン変化などによって自律神経のバランスが崩れると、膀胱の働きにも乱れが生じ、頻尿や尿意の異常、排尿リズムの乱れが起こることがあります。

鍼灸で整える!膀胱過敏症を根本から改善する3つのアプローチ

赤岩治療院では、これらの長引く症状に対して、西洋医学的な視点と東洋医学的な視点を融合させ、身体全体をケアする専門的な鍼灸治療を行います。

1.膀胱の働きを高める

施術では、主に下腹部にある中極(ちゅうきょく)、関元(かんげん)、大赫(だいかく)といったツボ、そして腰や仙骨の辺りにある腎愈(じんゆ)・次髎(じりょう)や中髎(ちゅうりょう)などのツボへ、鍼とお灸を組み合わせてアプローチします。

膀胱や尿路の血流が高まり、膀胱粘膜の修復や防御機能の回復を助ける効果も期待できます。

特に仙骨のツボ(次髎、中髎、下髎など)は、膀胱・直腸・子宮の働きを調整する骨盤神経叢(交感神経、副交感神経)の中心的な役割を担っており、これらのツボへの刺激は、過敏になった膀胱の神経の働きをしずめます。結果として、排尿痛や膀胱の辺りの痛みや違和感がやわらぎ、膀胱に尿を溜められるようになり、気持ちの良い排尿へと促されます。

2.体内の湿(余分な水分)の排出を促す

東洋医学では、膀胱炎を体内の湿(余分な水分)の滞りと考えます。

繰り返す膀胱炎や膀胱炎の後の不快感でご相談いただく患者さんには、むくみや、足・腰・お腹が冷えている方が多くみられます。(冷えている自覚のない方も多いです。)

このような水分を溜め込みやすい体質の方に対しては、鍼灸で体内の水分代謝を促す治療を行います。特に水分代謝に関係の深い「腎」と「脾」の臓器の働きを良くすることで、膀胱炎の予防をサポートします。

3.自律神経・免疫機能の調整

鍼灸治療では、百会(ひゃくえ)、神門(しんもん)、内関(ないかん)、太衝(たいしょう)、足三里(あしさんり)、三陰交(さんいんこう)、命門(めいもん)などの全身のツボへアプローチします。

東洋医学の診断に基づいて、体質に合わせたツボを組み合わせることで、本来の元気を取り戻せるよう免疫機能に働きかけます。

また、体のこりや緊張・ストレスを感じやすい方に対しては、自律神経にアプローチすることで、心身の緊張をほぐして、「気」の流れを促します。

膀胱炎を繰り返したり、症状が長引くと、精神的な負担も大きいですね。

「症状がこの先どうなっていくのだろう…。」といった不安で、精神状態が不安定になる方も少なくありません。

鍼灸の効果として、自律神経や免疫機能の調整、そして高いリラクゼーション効果がありますので、大きくバランスを崩す前に早めのケアをお勧めいたします。

腸と膀胱はつながっている?「腸・膀胱クロストーク」と鍼灸の新しい可能性

最近の医学研究では、「腸と膀胱が互いに影響し合う関係」が注目されています。

腸の状態が乱れると、炎症を引き起こす物質(炎症性サイトカイン)が増え、膀胱にも炎症を起こすことがあるのです。これは「腸・膀胱クロストーク」と呼ばれています。

また、膀胱や尿路には「尿路マイクロバイオーム」と呼ばれる細菌の集まりがあり、健康を守るために大切な働きをしています。このバランスが崩れると、膀胱炎などの症状が悪化しやすくなることが分かっています。細菌のバランスは、体質・ホルモン・加齢などによっても変化します。

鍼灸治療は、自律神経や血流、免疫の働きを整え、ストレスをやわらげる効果があります。こうした働きが、腸や膀胱の環境(マイクロバイオーム)を安定させ、炎症の再発を防ぐ手助けになる可能性があります。

赤岩治療院では、東洋医学の知恵に加え、最新の科学的知見も取り入れながら、症状の根本にある体質の改善を目指して丁寧に治療を行っています。

よくいただくご質問

Q:「抗生物質を飲んでいるけれど、鍼灸を受けても大丈夫ですか?」

A:ご心配はいりません。鍼灸治療は、抗生物質や漢方薬などのお薬との併用も問題ありません。むしろ、抗生物質による胃腸への副作用を緩和することも可能です。

まとめ

膀胱過敏症や、膀胱炎後症候群では、尿検査で細菌が検出されず、炎症の所見もないのに、頻尿、排尿痛、残尿感といった膀胱炎に似た症状が続くことがあります。これらの不快な症状に関係するのは、

- 膀胱の知覚神経が過敏化

- 膀胱・尿道の内側の粘膜の損傷や女性ホルモンによる変化

- 自律神経の乱れや免疫力の低下

膀胱過敏症や膀胱炎後症候群の鍼灸治療によるアプローチは、

- 膀胱の働きを高める

- 体内の湿(余分な水分)の排出を促す

- 自律神経や免疫機能の調整とストレス緩和

当院では、腸や膀胱・尿道内の細菌叢(マイクロバイオーム)のバランスにも着目しながら、女性の生理周期や更年期による身体の変化にきめ細やかに対応しています。

お一人おひとりの体質や症状に合わせたオーダーメイドの施術を、経験豊富な女性鍼灸師が丁寧に行っております。

膀胱炎がなかなか治らず慢性化している方、

頻尿や排尿痛が長引いている方、

そして心身の疲れや不調を感じている方も、

どうぞお気軽にご相談ください。